Sur la piste de l'hydrogène

Avec le CNRS

En

utilisant une substance type bicarbonate de soude, la digestion des

eaux usées par des microbes peut produire de l'énergie sous forme

d'électricité annoncent des chercheurs.

C'est

l'impasse ! Pollution des villes, réchauffement du climat… Le scénario

catastrophe est connu. Au rythme actuel, la température de la planète

aura augmenté de 1,5 °C à 4,5 °C durant le siècle qui vient. Principale

responsable : l'augmentation des émissions de CO2, essentiellement due

à la combustion des énergies fossiles. Pire, après avoir provoqué

l'asphyxie de la planète, ces énergies fossiles essentielles au

fonctionnement de notre économie… disparaîtront ! Les ultimes barils de

pétrole pourraient être pompés vers 2080, selon l'Institut français du

pétrole. Moins polluant, le gaz naturel serait épuisé, à consommation

constante, en une soixantaine d'années. « Il resterait encore assez de

charbon pour alimenter la planète en énergie pendant plusieurs siècles,

souligne Olivier Godard, directeur de recherche au CNRS. Mais sa

combustion dégage plus de CO2 que le pétrole. Au-delà de la raréfaction

des ressources fossiles, un véritable problème écologique se pose tant

que ne se produit pas une rupture technologique sur la capture et

l'enfouissement du CO2 ou sur le type d'énergie utilisé dans les

transports. » D'autant que les prévisionnistes annoncent un doublement

de la consommation mondiale d'énergie d'ici 2040-2050. Que faire ?

La France, avec les autres pays européens, a déjà fait des choix.

Signer Kyoto et stopper ses émissions de gaz à effet de serre.

S'engager, avec l'Europe, à ce que 20 % de l'électricité provienne de

sources renouvelables… « Ce qui ne devrait pas être trop difficile si

l'on considère que notre pays produit déjà 15 % de son électricité avec

de l'hydraulique », estime Olivier Godard. Certes. Mais cela

suffira-t-il à réduire les émissions « alors que la tendance naturelle

serait, pour le seul secteur des transports, une augmentation des

émissions, à l'horizon 2020, des deux tiers par rapport à 1990 » ? Or,

les possibilités d'installation de centrales hydrauliques en France

sont pratiquement épuisées. Et la part des énergies renouvelables

telles que le solaire, la biomasse ou l'éolien est, pour l'instant en

tout cas, réduite à la portion congrue. Dans le domaine de la

recherche, une autre énergie a le vent en poupe. Très abondante, plus

énergétique que le pétrole ou le gaz naturel, ni polluante, ni toxique,

elle pourrait, du moins en théorie, répondre à tous nos besoins. Son

nom : l'hydrogène. Problème : si l'hydrogène, lié à l'oxygène, est très

abondant sous forme d'eau, les molécules d'hydrogène, elles, ne se

trouvent pas à l'état pur. L'hydrogène est un vecteur d'énergie et non

une source. Il faut donc d'abord le produire, le stocker, et

l'embarquer à bord des véhicules, ce qui suppose d'énormes contraintes.

Au CNRS, les chercheurs s'attellent à lever ces verrous technologiques

dans le cadre du programme Énergie.

Si l'hydrogène devait représenter une proportion notable des besoins

énergétiques mondiaux, disons 20 % en 2050, les capacités de

production devraient être multipliées par un facteur de l'ordre de 25.

C'est dire l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui en effet, il est surtout

utilisé comme matière de base par l'industrie chimique et

pétrochimique. Sa production représente 1,5 % seulement de la

production mondiale d'énergie primaire. Qui plus est, 95 % de cet

hydrogène est produit à partir de dérivés des combustibles fossiles,

par un procédé appelé vaporeformage, qui, en outre, rejette du CO2.

L'autre technique actuellement utilisée, l'électrolyse, permet de

produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Problème : sa décomposition

par électrolyse nécessite l'apport… d'énergie électrique, que l'on doit

produire par ailleurs. Du coup, le rendement global est médiocre : de

l'ordre de 25 %.

L'idéal serait d'obtenir de l'hydrogène « propre » sans production

préalable d'électricité, ni dégagement de gaz à effet de serre. Ce qui

est théoriquement possible. Comment ? « Grâce à des microalgues »,

répond Jack Legrand qui coordonne un programme du CNRS à l'université

de Nantes. Certaines algues vertes unicellulaires ou cyanobactéries

sont, en effet, connues pour fournir de l'hydrogène par photosynthèse.

À partir de l'énergie solaire et en utilisant de l'eau, elles donnent

de l'hydrogène et de l'oxygène, sans dégagement de CO2. Le hic, c'est

que dans la nature les microalgues produisent de l'hydrogène de façon

transitoire. « Le processus est lié à la photosynthèse et conduit à un

dégagement en parallèle d'hydrogène et d'oxygène, rappelle Jack

Legrand. Or, l'enzyme de la microalgue qui permet la production

d'hydrogène, l'hydrogénase, est fortement sensible à l'oxygène. Du

coup, la production d'hydrogène s'arrête rapidement. » La solution ? «

D'abord, jouer sur la flexibilité du métabolisme des algues, explique

Jack Legrand. L'idée, c'est d'alterner les phases aérobies, pendant

lesquelles la plante grossit en se constituant des réserves carbonées

sur lesquelles elle va ensuite puiser pour produire de l'hydrogène en

phase anaérobie. Mais, grâce à un switch métabolique, on va ensuite

réussir à lui faire produire de l'hydrogène sans produire en parallèle

de l'oxygène. » Dans un premier temps, il s'agira de mieux comprendre

et d'améliorer les processus biologiques impliqués, puis de les mettre

en œuvre dans un photobioréacteur. « Dans un deuxième temps, on

pourrait même envisager de modifier génétiquement les microalgues,

voire de mimer chimiquement uniquement le comportement de l'algue dont

on a besoin, en s'affranchissant des limitations du vivant,

s'enthousiasme Jack Legrand. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée du

rendement que l'on pourrait obtenir ainsi… »

Une autre piste pourrait être le craquage de l'eau grâce à un

concentrateur solaire. En clair, décomposer l'eau en hydrogène et en

oxygène uniquement sous l'effet de la chaleur en utilisant des cycles

thermochimiques. Au four solaire d'Odeillo, des équipes du CNRS

étudient cette éventualité. Mais il s'agit aussi d'une solution à long

terme. « Elle ne peut être envisagée que d'ici cinquante à soixante

ans, relativise Gilles Flamant du CNRS. Car elle pose des problèmes

scientifiques importants : ça marche sur le papier mais, en réalité,

beaucoup de cycles sont difficiles à réaliser complètement. En

attendant de trouver une solution, on pourrait cependant faire du

craquage de méthane. » Sous l'action du concentrateur solaire, le

méthane se décompose en hydrogène et en… carbone. « Mais ce dernier

pourrait être utilisé comme noir de carbone, lequel sert à fabriquer

des pneus, des piles ou des polymères conducteurs, souligne Gilles

Flamant. On aurait donc en prime un procédé de production propre du

noir de carbone, alors que pour l'instant, il est produit grâce à la

combustion partielle d'hydrocarbures. D'ailleurs, le craquage solaire

du méthane fait l'objet d'une proposition de projet européen dans le

cadre du premier appel à proposition du 6e PCRD1. »

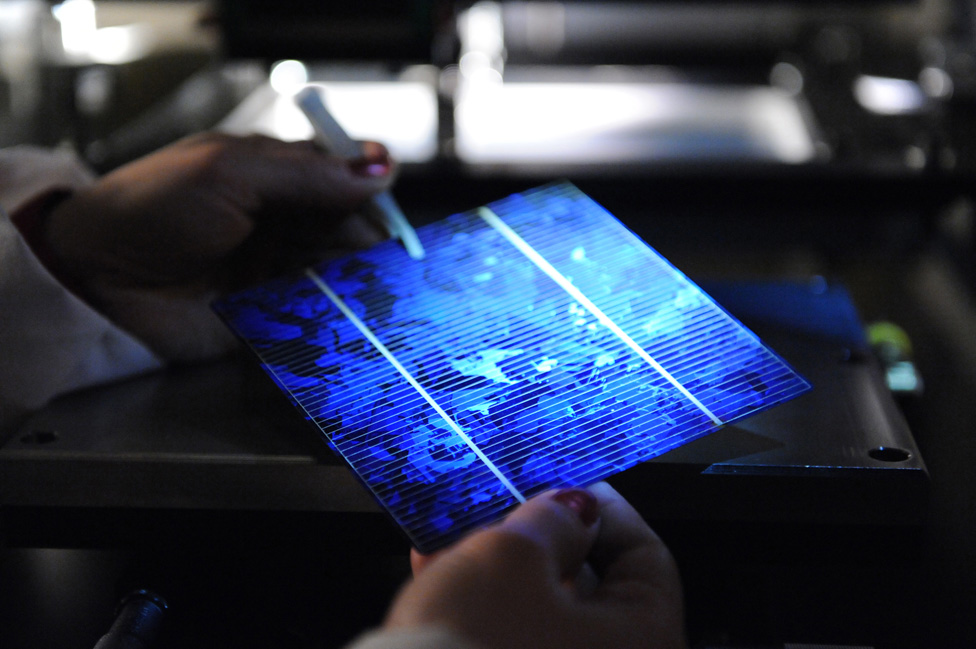

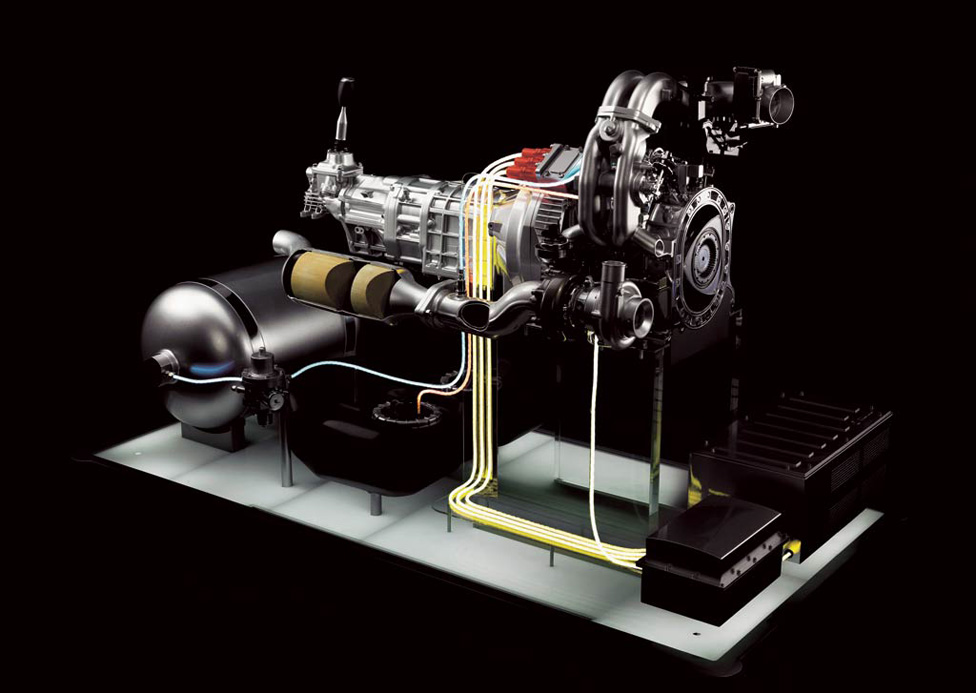

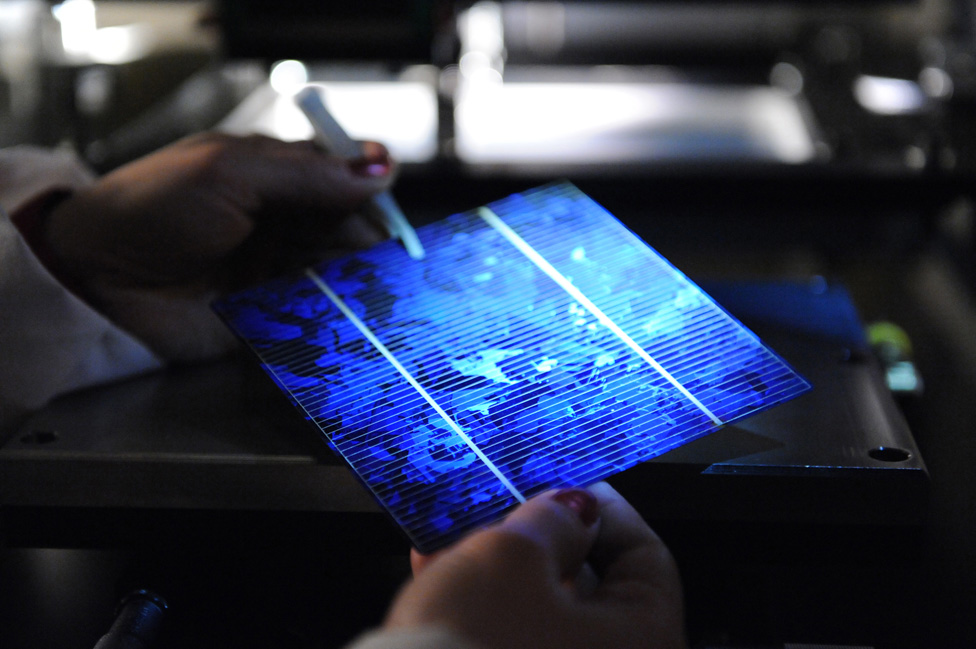

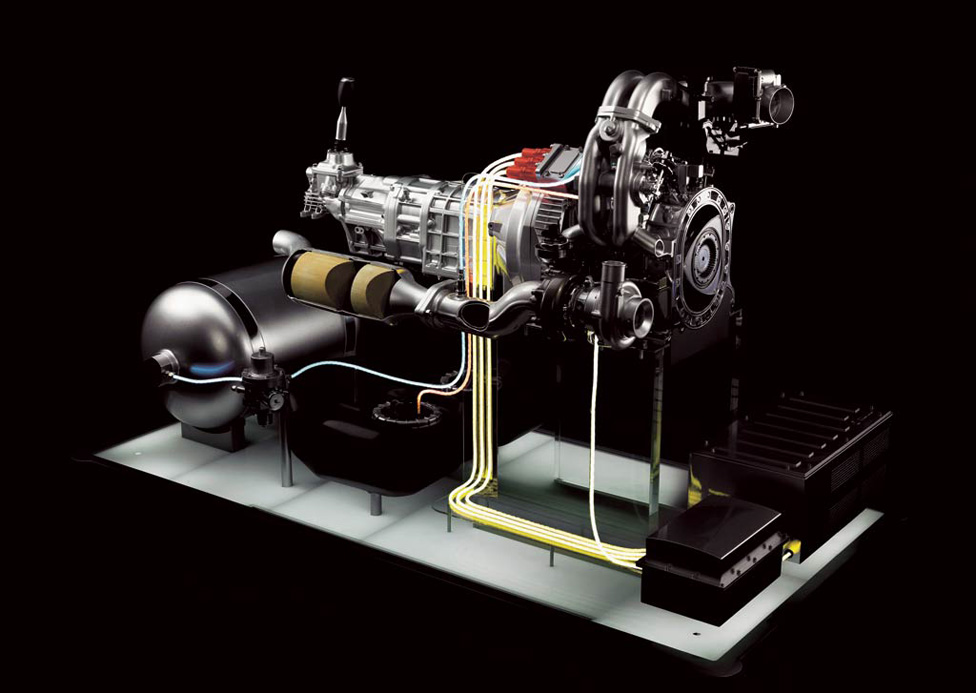

Si la perspective de production d'hydrogène à grande échelle à partir

d'énergies renouvelables semble donc lointaine, les piles à combustible

elles, sont toutes proches de la commercialisation. Elles sont

attendues vers 2005 dans le domaine du portable (ordinateurs,

téléphones, caméscopes, matériels de camping, etc.), du petit

stationnaire (électroménager, chauffe-eau, chaudière, etc.) et du

transport public. Et autour de 2010-2015 pour l'automobile. Leur

principe : à partir d'hydrogène et d'oxygène, on obtient de

l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Aujourd'hui six types de

piles existent, mais l'une d'entre elles semble particulièrement

prometteuse : la PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), ou pile à

membrane échangeuse de protons. Elle pourrait être utilisée dans tous

les types d'applications, pour alimenter tant des logements que des

véhicules ou des portables. Problème, le coût : une pile à combustible

coûte vingt fois plus qu'un moteur « standard » de voiture et douze

fois plus qu'une chaudière « classique »… « On travaille cependant à le

faire baisser, souligne Pascal Brault (CNRS-université d'Orléans). Pour

la PEMFC, nous venons de breveter un nouveau procédé qui permet

d'utiliser entre deux et cinq fois moins de platine aux électrodes, ce

qui fait baisser le coût d'autant. L'astuce consiste à mieux répartir

le platine sur l'électrode de façon à en mettre moins. » Cerise sur le

gâteau : le procédé breveté utilise une technologie propre pour

fabriquer les électrodes. « La pulvérisation plasma, avec des gaz

chimiquement neutres, précise Pascal Brault, alors qu'actuellement un

procédé chimique plus polluant est utilisé. Aujourd'hui, nous sommes à

la recherche de partenaires industriels. »

Si le platine est cher, la membrane en Nafion, un polymère

commercialisé par DuPont de Nemours, l'est encore plus. Elle

représente 25 à 35 % du prix de la PEMFC. Or, justement, il

serait bien d'en changer… « Un autre point faible de la PEMFC, c'est sa

température de fonctionnement, un peu trop basse : 80 °C », relève

Claude Lamy, directeur d'un groupe de recherche au CNRS et à

l'université de Poitiers. À 80 °C en effet, la différence de

température avec l'air ambiant est faible, ce qui impose des radiateurs

énormes, difficiles à intégrer notamment dans une voiture. « L'idéal

serait d'atteindre 120 °C. Mais les membranes Nafion sont incapables de

fonctionner correctement à cette température. Si l'on trouvait de

nouvelles membranes, fabriquées avec d'autres matériaux, qui

fonctionnent à 120 °C, ce serait beaucoup plus simple, poursuit Claude

Lamy. Et l'on ferait coup double : des piles qui fonctionnent mieux,

avec des matériaux moins chers. » Plusieurs laboratoires du CNRS y

travaillent.

À Nancy, les chercheurs se penchent sur la modélisation du cœur de

pile. L'objectif in fine est le même : « analyser finement les

transferts de fluides et d'énergie thermique et proposer de nouvelles

solutions de gestion pour améliorer le rendement de la pile et

faire baisser son coût », résume Sophie Didierjean du CNRS. Le

rendement électrique actuel d'une PEMFC est d'environ 40 %, mais il

pourrait se rapprocher de 50 %. Énorme, par rapport à celui d'un moteur

« standard » de voiture qui est de… 20 % ! Reste que pour alimenter les

piles à combustible, il faut un réservoir d'hydrogène. Or, l'hydrogène

est un gaz léger, volumineux, ce qui pose problème lorsque l'on doit en

embarquer plusieurs kilos à bord d'une voiture. Jusqu'à présent, deux

solutions sont appliquées sur les prototypes. La compression, qui

permet de réduire le volume du réservoir. Mais plus on comprime, plus

on doit augmenter l'épaisseur des parois et donc le poids du réservoir…

Quant à la deuxième solution, la liquéfaction de l'hydrogène, elle

permet certes de doubler les capacités de stockage, mais elle consomme

environ la moitié de l'énergie contenue dans l'hydrogène, juste pour le

maintenir à la température à laquelle il devient liquide !

Pour sortir de ces dilemmes, deux alternatives sont étudiées. Dans leur

principe, il s'agit de matériaux qui se comportent comme de véritables

éponges, capables d'absorber l'hydrogène et de le restituer à volonté :

les hydrures – c'est-à-dire des alliages de métaux – et des

nanostructures de carbone.

« Les hydrures sont sans doute plus proches de l'application concrète,

notamment pour les applications stationnaires, estime Annick

Percheron-Guégan du CNRS. Ce sont des matériaux bien connus, qui ont

une bonne capacité de stockage : deux fois supérieure en volume à celle

de l'hydrogène liquide. Nous avons d'ailleurs un projet, dans le cadre

du réseau technologique PACO pour tester, d'ici trois ans, l'un de ces

réservoirs à hydrure, qui alimentera une pile PEMFC pour des

applications domestiques. » Reste que les hydrures ont un inconvénient

: ils sont lourds. Ce n'est certes pas gênant pour les applications

stationnaires. Mais pour les véhicules, le rapport de la masse

d'hydrogène stockée sur la masse totale du système, ce qu'on appelle la

performance massique, est faible : 3 % seulement. Or, l'objectif à

atteindre, la norme du Department of Energy américain (DOE), est de 6,5

%. « Nous avons cependant une piste pour alléger nos hydrures :

élaborer un alliage avec un matériau plus léger : par exemple du

magnésium », précise Annick Percheron-Guégan.

Les nanostructures en carbone n'ont pas cet inconvénient. « Des

simulations numériques montrent même que l'on pourrait atteindre une

performance massique de 8 %, avance Alix Gicquel du CNRS. « Nous sommes

cependant toujours à la recherche du matériau idéal présentant la

meilleure structure : aujourd'hui les nanofibres semblent plus

intéressantes que les nanotubes », relève Alix Gicquel. Ensuite, il

faudra maîtriser le procédé de production. À Villetaneuse, son

laboratoire commence à faire pousser des nanotubes avec un nouveau

procédé à plasma. Au four d'Odeillo, Gilles Flamant utilise des

concentrateurs solaires. Mais les réservoirs en nanocarbones comportent

un désavantage : ils fonctionnent à des pressions relativement élevées…

Au-delà des verrous technologiques, une foule de questions se posent

encore. Comment peut s'effectuer le passage massif à des énergies

renouvelables ? En combien de temps ? Sous quelle impulsion ? À quel

coût ? Avec quels changements dans nos habitudes de consommation ?…

Pour l'instant, les réponses restent parcellaires. « Il existe certes

des modèles économiques, des modèles énergétiques, avec différentes

écoles et différents outils, note Luc Baumstark du CNRS. Mais notre

objectif, c'est de mettre en cohérence ces différents modèles de façon

à proposer des scénarios qui permettent de tracer le cheminement

de long terme vers des sociétés à bas profil d'émissions de gaz à effet

de serre. » C'est l'une des pistes de recherche du programme

socio-économique du CNRS qui vient de débuter. « De la même manière,

les transports et l'habitat constituent des enjeux majeurs de la

consommation énergétique… Mais transport et habitat sont intimement

liés. Et l'on ne pourra pas élaborer des scénarios-villes durables sans

intégrer les interactions entre les politiques publiques des

transports, de l'habitat et les styles de vie. » Enfin, la diffusion

des innovations technologiques est un mécanisme complexe. « Un fort

soutien des pouvoirs publics n'est pas la garantie du succès, souligne

Luc Baumstark. Mais notre but c'est justement d'analyser ces obstacles

afin de donner aux pouvoirs publics des outils qui leur permettent de

promouvoir les technologies les plus efficaces. »

Catherine Pagan

Notes :

1. Le 6e PCRD : Le programme-cadre de recherche et développement fixe

les priorités de la Commission européenne en matière de R & D pour

les quatre ans à venir.

10 Mars 2013

Consultez le Site du CNRS

Retour à

l'Energie

Retour au Sommaire

|